培養肉・培養ステーキ肉の実現

培養ステーキ肉

― 持続可能な食料生産への貢献を目指した 3 次元ウシ筋肉組織の作製 ―

|

|

|

|

人口増加に伴う食肉需要の増加や食生活の多様化を背景に、培養肉への期待が高まっています。培養肉とは、動物の細胞を培養により増やし、増やした細胞を用いて組織形成することにより作られる新しい食肉です。これまでに、ウシの筋細胞を集めて作ったハンバーガーやトリの細胞を用いたチキンナゲットなどが発表されましたが、これらは、ランダムに並んだ筋肉の細胞を集めた、いわゆるミンチ肉のような培養肉でした。今回私たちは、ヒトやラット細胞で培ってきた 3 次元筋組織作製の方法を活かし、ウシ細胞を用いて筋線維が配向した、ステーキ様の筋組織の作製に成功しました。これまでの背景や研究成果についてはこちらの本に詳細が記載されております。(試し読みはこちら)

培養肉の必要性

タンパク質は私たちの筋肉や血液、臓器を形作る構成成分であり、代謝機能や免疫機能を正常に保つためにも重要な栄養素です。タンパク質のもととなるアミノ酸はすべてを体内で合成することはできないため、食事から摂取する必要があります。食肉は必須アミノ酸をすべて含む良質なタンパク源であり、現代の食生活ではタンパク質の摂取源として欠かせないものとなっています。しかし近年、世界的な人口増加や新興国の経済成長に伴い食肉需要が増加しており、従来の畜産だけでは、増えた需要をまかないきれなくなることが懸念されています。こうした懸念を受け、増加する食肉需要を補う目的で、科学技術を活かした新しい肉(代用肉)の開発が進められています。代用肉には、植物由来成分を使った植物肉、昆虫のタンパク質を使った昆虫肉、動物細胞を原料とする培養肉があります。特に培養肉は、実際の肉と同じ動物の細胞を原料とするため、味や食感だけでなく成分や組成も実際の肉を再現できる可能性のあるユニークな代用肉です。

培養肉は細胞をウシやブタ、トリなどから採取し、それを増やした後、増やした細胞を用いて組織を形成することで作られます(図 1)。培養肉は少量の組織から採取した細胞を何倍にも増やしてから作るため、食肉のために犠牲となる動物を減らすことができます。また気候変動に左右されない肉生産が可能であり、省スペース・省資源で作ることができることから、環境保護や食料安全保障の観点からもメリットがあると考えられています。さらに細胞培養や組織培養は衛生管理された無菌状態で行われます。そのため、食中毒の発生を抑えることができ、従来よりも安全で保存がきく肉となる可能性があります。このように培養肉は、様々な社会課題の解決に貢献する可能性があります(図 2)。しかしながら、技術的課題やコスト面の課題からまだ実用化には至っていません。私たちの研究室では、培養肉の実用化を目指して研究を行っています(JSTの未来社会創造事業の支援を受けて行われています)。

3 次元組織培養技術を食料生産に活かす

私たちの研究室では、これまでに 3 次元組織培養技術を活かし、筋肉や皮膚の組織を作製してきました。3 次元組織培養では、足場を用いて細胞を 3 次元的に培養します。プレート上で培養する2 次元培養と比べて生体に近い環境で培養が可能なため、3 次元培養はより生体内の状態を反映した培養が可能であり、組織の成熟も進みやすいと考えられています。これまで、3 次元組織培養は、怪我や病気で欠損したり機能を失ったりした部位に移植することを目的とした再生医療分野での応用や、動物実験の代替実験方法としての創薬や基礎研究分野での応用、生体の繊細かつ高度な機能を活かしたセンサーやバイオハイブリッドロボットへの応用を目指して研究が進められてきました。特に再生医療分野では、わずかな細胞から組織が形成可能な量の細胞まで増殖させる大量培養技術の開発や、移植することで失った機能の修復が可能な大きな組織の作製が試みられています。こうした再生医療分野での試みは、培養肉における課題と一致しており、再生医療での知見を活かして培養肉の開発研究は始まっています。

3 次元筋組織の作製

ウシの可食部にはハツやホルモンも含まれますが、ロースやモモなどのいわゆる肉と呼ばれる部位は筋肉組織(骨格筋)です。そのため、培養肉を作製するためには筋肉組織を培養により作製する必要があります。私たちは培養肉を作るため、まず筋芽細胞と呼ばれる未熟な筋細胞を培養により増やし、これを原料として3 次元培養を行いました。筋芽細胞は分化シグナルを受け、隣接する細胞同士の細胞質融合により多核化して、細長い筋管へと分化します。さらに分化が進むとタンパク質の発現や配列変化を経て、サルコメアと呼ばれる縞状模様を持つ筋線維が形成されます(図 3)。生体筋肉では、収縮能を持つ細長い筋線維が束状に集まり筋束を形成し、さらに筋束が複数集まり腱と腱の間をつないでいます。神経や血管も筋線維や筋束に沿って形成されるため、筋肉は一方向に配向した構造を持っており、この配向構造が食肉の食感や噛み応えに影響していると考えられます。これまでの培養肉研究ではよりコストを下げることや大量に培養することに着目していたため、生体筋肉の構造は充分に再現されていませんでした。こうした培養肉は筋管がランダムな方向を向いた、いわゆるミンチ肉のようなもので、肉本来の食感は再現できません(図 4)。そこで私たちは、生体筋肉と同様に配向した筋組織を作製することでステーキ肉のような食感を持つ培養肉が作製できると考え、筋線維が配向した 3 次元筋組織の作製を試みました。

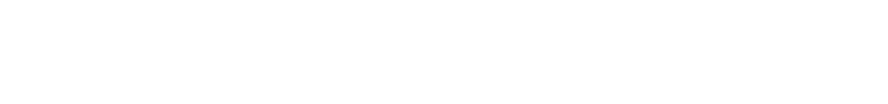

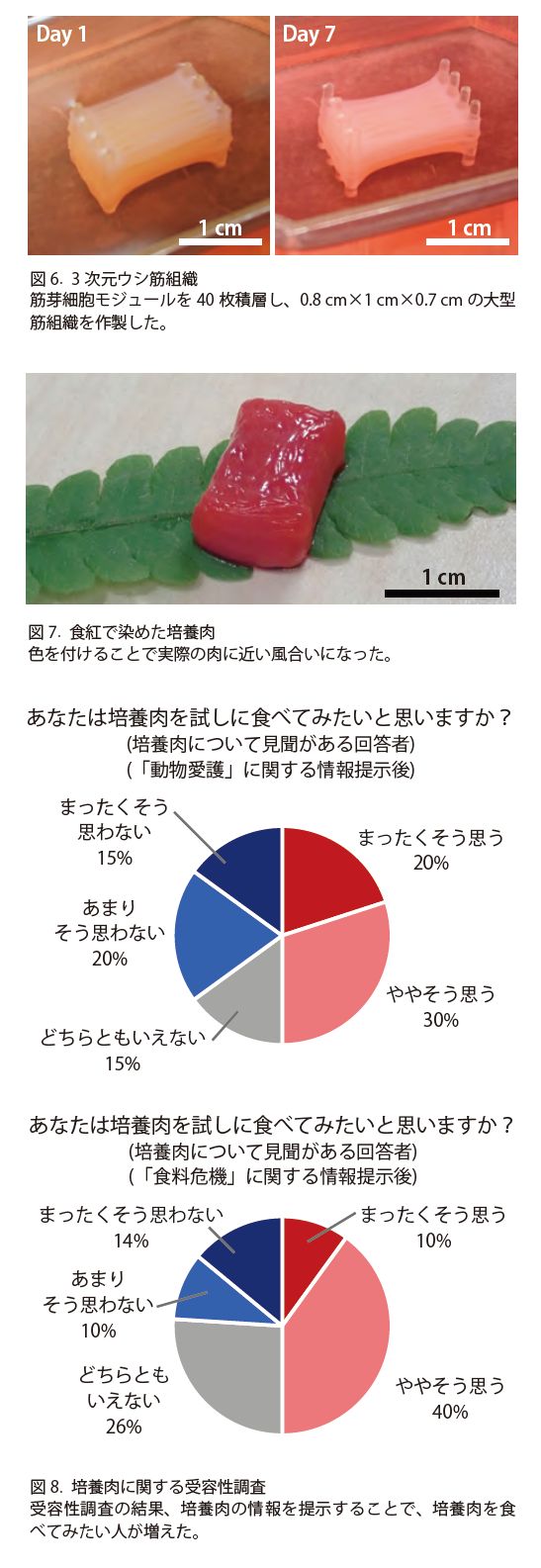

当研究室では、ヒトやラット筋細胞を細長く成型したハイドロゲル内で両端を固定しながら培養することで、筋線維を配向させることに成功しています。また細長い構造をアレイ上に組み重ねることで、配向構造を維持したまま筋組織の面の構築に成功しています。この手法を応用しウシ筋細胞を用いてさらに大きな筋組織の作製を試みました。牛肉から採取した筋芽細胞を培養により増やしたのち、コラーゲンゲルと混合し鋳型に流し込むことにより筋芽細胞モジュールを作製しました(図 5)。筋芽細胞モジュールは中央部にスリット、端部に組織を固定するための孔が開いており、スリットで区切ったことにより細長い構造が複数並ぶ形となります。筋芽細胞は、スリットの長軸方向に沿って並び、両端を固定したことにより生じる長軸方向への張力を受け、長軸方向に隣接する細胞と融合し筋管を形成します。組織形成の過程では、筋芽細胞モジュールを複数枚積層しました。スリットの位置が互い違いに異なる 2 種類のモジュールを交互に積層することにより、細長い構造を保ちながら厚みを出すことができます。培養に伴い、スリット部分は埋められおよそ 7 日間培養することで一塊の筋組織を形成しました。培養に伴い、組織は縮んで、徐々に大きさは小さくなりますが、両端をアンカーによりとどめていることで、組織の崩壊を防ぐことができ、40 枚積層することで幅 0.8 cm、長さ 1 cm、高さ 0.7 mm の大型筋組織を形成しました(図 6)。また、作製した培養肉を食紅で赤く染めたところ、より本物の肉に近い食欲をそそる見た目になりました(図7)。

培養肉が世の中に受け入れられるためには

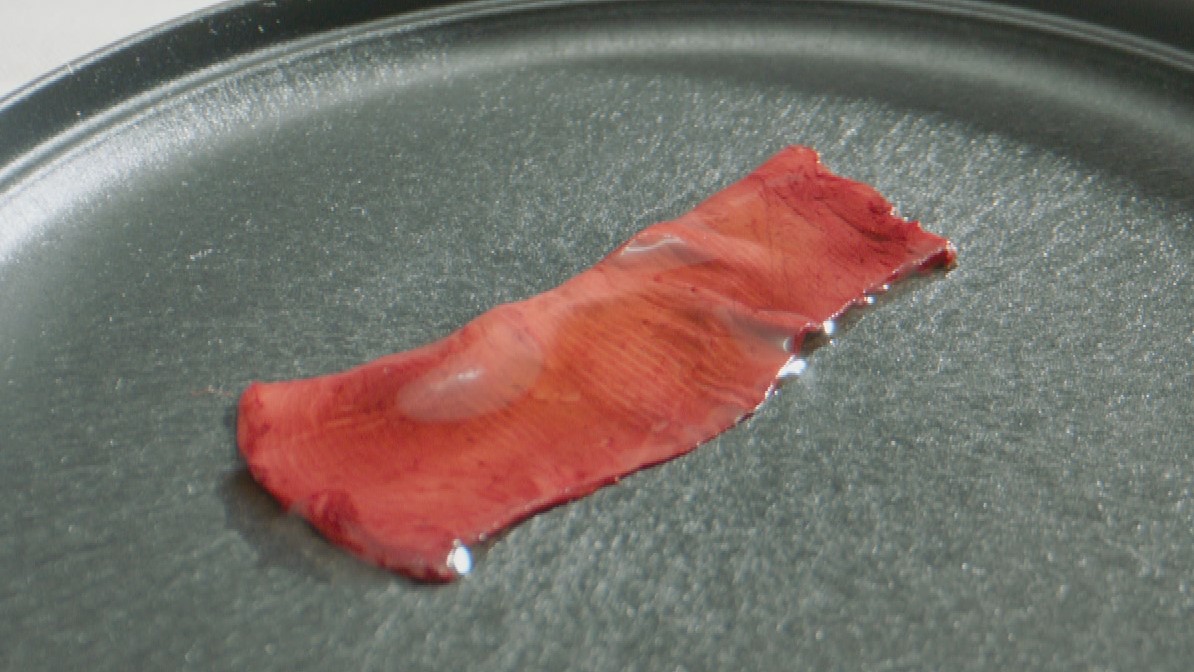

培養肉はこれまでに誰も食べたことのない新しい食品であるので、技術的な課題の他に、人々が抵抗感を抱くかもしれないという受容性の課題があります。そのため、人々がどのような新しい食肉を望んでいるか、どのような懸念や不安を抱いているかを調べ、開発に活かすことが重要です。外国とりわけ欧米諸国では、培養肉の受容性に関する調査は多く行われていますが、そのほかの地域での実施例は少なく、日本でも大規模な調査は行われていませんでした。しかし、食文化は国ごとに異なるため、培養肉の受け止め方も地域によって大きく異なることが予想されます。そこで私たちの研究グループでは、社会科学分野の専門家とともに、培養肉の受容性について調査を行いました。国内の 20-60 歳の男女 2000 名を対象に、培養肉の認知度や、イメージについて調査しました。その結果、培養肉を食べてみたいという人は全体の 3割弱にとどまりましたが、培養肉について調査以前に聞いたことがあった人に「動物愛護」や「食料危機の解決」といったメリットを示すことで、食べてみたい人の割合が 5 割以上に増加することが分かりました(図8)。また、培養肉のメリットについて「培養肉は食料危機を解決する可能性がある」と答えた人は 6 割で、食べることには抵抗があるが、培養肉の可能性に期待を持っている人は多いことが示唆されました。今後も、どのような培養肉が求められているかを調べ開発に活かしながら、美味しく安全な培養肉の実現を目指して、研究に取り組んでいきます。

(文 古橋 麻衣)

|

試食可能な培養肉

2022年3月31日に、国内の研究機関で初めて培養肉を試食する実験を行ったことを発表しました。これまで行われてきた国内の培養肉研究では、主に医薬品を用いて作製されていたのでそのまま食べることができませんでした。また、大学で作った肉を食べて評価することは、「ヒトを対象とした実験」となり、大学が定めた倫理審査専門委員会の承認を得る必要がありました。そこで、我々は「食用血清」と「食用血漿ゲル」(いずれも特許出願中) を独自に開発し、食用可能な素材のみで「培養肉」を作製することに成功しました。また、これらの成果のもとに、東京大学倫理審査専門委員会から、2021年11月18日に「培養肉」の試食に関する実験に関して承認を得ることができました。 国内の研究機関で初めて、培養肉の試食ができる体制ができたことになります。これにより、人による官能評価が可能になったことで、味、香り、食感などの“おいしさ”に関する研究開発が大きく進展し、肉本来の味や食感を持つ「培養ステーキ肉」の実現に一歩近づきました。

その他のリンク

・培養肉最新動向を解説した本⇒「培養肉とはなにか?」竹内昌治・日比野愛子著、岩波書店

・当研究室の培養肉研究が取り上げられた記事(CNET、JST)

女子美術大学との共同プロジェクトによる「培養肉」関連作品:

(注意)上記はダウンロードできるものもありますが、私的使用以外では使わないようにお願いいたします。